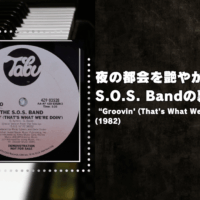

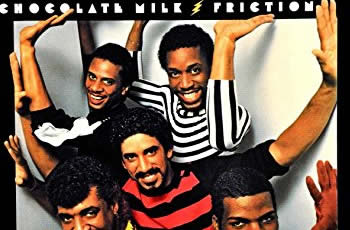

『III』(The S.O.S. Band/1982年10月29日発売)

(伝説の米アトランタ発ファンク/R&Bバンド、サード・アルバム)

■ 転換期の予感と堅実なグルーヴ感

1980年代初頭、ポスト・ディスコ→ブギーからファンク/AOR/モダン・R&Bへの流れが加速する中、The S.O.S. Bandが放った本作『III』は、“変化のただ中”に身を置いた作品と言えます。プロデュース/アレンジには従来のソウル・ファンク路線を踏襲しつつ、次章を予感させる“モダン・サウンド”へと慎重に舵を切った印象があります。

具体的には、リズムセクションの骨太さ、ホーン/シンセの併用、ヴォコーダー的なキーボード処理など、従来のバンド色を保ちつつ「次の一歩」を試みているのが聴きどころ。特に当時のL.A./アトランタ系ファンク/R&Bが“機械的”グルーヴへと移行する兆しを、このアルバムからも感じ取れます。一方で、もう少し「飛び抜けた」フックやジャンプアップ感が欲しかった、という向きもあり、実際に国内のリスナーにも“名盤!”という声ばかりでなく「佳作だがあと一歩」というコメントも散見されます。

■ トラック/楽曲ハイライト

- オープニングから「High Hopes」が駆け抜け、冒頭からテンションを上げてくれます。これは米国ではR&Bチャート25位に到達。

- 中盤ではホーン/ギター/シンセの掛け合いが鮮やかな「Groovin’ (That’s What We’re Doin’)」などが収録され、クラブ寄り/ダンス寄りのグルーヴも顔を出します(この曲はダンスチャート47位を記録)

- 一方で、歌モノとしてのしっとりとしたナンバーもあり、リード歌手 Mary Davis のヴォーカルがバンド・サウンドに埋没せず際立っている点も評価されます。

- ただし、総じて「フックがもっと鋭ければ」「セッション感が少し目立つ」という声もあり、次作以降(例:Jimmy Jam/Terry Lewisとの協業による〈Just Be Good to Me〉など)で開花する土台的作品、という側面もあります。

■ 米国でのチャート/人気動向

- 本作は米国のR&Bアルバム・チャート(Billboard Black/Top R&B)で 27位 を記録。

- あわせて、Billboard 200(全米アルバム・チャート)では 172位 に到達したことが確認されています。

- シングル・ヒットとしては「High Hopes」がR&Bチャートで25位、ダンス・クラブ・チャートで49位。 また「Have It Your Way」がR&Bチャートで57位。

- これを踏まると、米国内ではトップ・アーティストの位置にはまだ届いていなかったものの、「着実なファンク/R&Bファン基盤を持つ」バンドとして認知されていたことが伺えます。次作でのジャンプアップを控えた“準備期間”的アルバムとも言えるでしょう。

■ 日本(および海外)視点からの補足

日本国内でもディスコ~ブギー経由でのR&B感度は高く、『III』はリラックスした夜のドライブやソウルバーBGMとして好まれました。ただし、「もっとメロウ/バラード寄り」「もっとヒット性が欲しい」という声が同時に出ており、バンドとしての飛躍は次作以降に持ち越された印象です。実際に、「Jimmy Jam/Terry Lewis初参加」がこのアルバムで始まったという点は、後の大飛躍を暗示しており、レア視点では“転換点”とも捉えられています。

まとめると

80年代R&B/ファンク・シーンにおいて、The S.O.S. Bandの『III』は「安心して聴ける一枚」でありながら、「飛び道具にはもう一歩」という微妙な位置にあります。とは言え、その“もう一歩”に向けた充電期間をしっかりと形にしており、バンド/プロデューサー両陣営の次への意欲が随所に感じられます。

登場時点ではトップ10ヒット級のスケールには至らなかったものの、“実力派R&B/ファンク・バンド”としての信頼性を高め、中長期的なキャリアを見据えた一作として位置付けて良いでしょう。夜のドライヴ、ブギー好きのリスナー、そして“次作に期待”というリスナーには特に推薦できるアルバムです。

次回作での大きな飛躍(彼らにとって“真の代表作”とも言える)に備え、この『III』を「ターニング・ポイント」として捉えると、聴き方もまた深まるはずです。